Handeln, Investieren, Erobern.

Österreichische Unternehmen in Ostmitteleuropa

Oliver Kühschelm

1. Einleitung

Von der Ostöffnung zu sprechen gehört in Österreich zu den Selbstverständlichkeiten des massenmedialen Diskurses über die politischen und vor allem wirtschaftlichen Veränderungen, die mit der Chiffre 1989 verknüpft werden. Befragt man die Zeitungsdatenbank WISO-Presse nach dem Stichwort, kommt man allerdings zu dem Ergebnis, dass die Rede von der Ostöffnung ein österreichisches Spezifikum innerhalb des deutschsprachigen Raums ist. Deutsche oder Schweizer Medien verwenden den Begriff kaum oder nur, wenn ihre Wiener Korrespondentinnen/Korrespondenten über die Auswirkungen der Transformation in Ostmitteleuropa auf Österreich berichten.

Wie so oft gilt auch hier: Die Selbstverständlichkeit des Phänomens verdampft, sobald man sich ihm zuwendet. Aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland führte der Umbruch 1989 zur Wiedervereinigung und in der Schweiz pflegte man eine nach Westeuropa und Nordamerika orientierte unternehmerische Praxis. Für die Perspektiven der österreichischen Volkswirtschaft hingegen war die Ostöffnung – neben der Perspektive des Beitritts zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft – eine spektakuläre, medial viel kommentierte Veränderung an der Wende zu den 1990er-Jahren. Die Ostöffnung als solche gibt es freilich nicht. Der Blick aus Österreich ist nicht der aus Ungarn oder Polen oder Tschechien. Die Transformation der realsozialistischen Gesellschaften (Eichengreen 2007, 294–334), mehr oder minder schockhaft, ist nicht dasselbe wie der plötzlich geöffnete Zugang zu Märkten, den österreichische und andere westliche Unternehmen erblickten. Die Ostöffnung von ungarischen, tschechischen oder polnischen Konsumentinnen/Konsumenten, denen nun Westprodukte in den Läden angeboten wurden, unter schied sich von jener der Arbeitnehmer/innen, deren Arbeitsplätze die marktwirtschaftliche Therapie zu liquidieren drohte – auch wenn beide Perspektiven oft genug in einer Person zusammenkamen. Die Ostöffnung österreichischer Unternehmer/innen war nicht jene aller Bürger/innen Österreichs, selbst wenn sie indirekten Nutzen aus einem durch die Ostöffnung vorangetriebenen volkswirtschaftlichen Wachstum zogen. Dass sich über die Ostöffnung ganz verschiedene Geschichten erzählen ließen, muss auch deshalb angesprochen werden, weil sich der folgende Beitrag vor allem für eine Perspektive interessiert: die von Unternehmen und hier wiederum jene von Kapitaleignerinnen/-eignern, von Managerinnen/Managern; außerdem jene von unternehmeraffinen Wirtschaftsmagazinen. Der regionale Fokus wird auf Ungarn liegen, das sich am raschesten für westliche Investitionen geöffnet hat.

Abb. 24 Grafik 1: Verteilung der österreichischen Exporte (Anteile in Prozent)

Die ökonomische Relevanz des „Osthandels“ lässt sich anhand des Auf und Abs der Außenhandelsanteile jener Staaten zeigen, deren Territorien zum Teil oder zur Gänze im ehemaligen Herrschaftsgebiet der Habsburgermonarchie lagen: Tschechoslowakei, Ungarn, Polen, Rumänien und Jugoslawien (siehe Grafik 1). Für das Österreich der Ersten Republik hatten diese Staaten in Summe noch die wichtigsten Handelspartner dargestellt. Der größte war auch damals Deutschland. Aber die Tschechoslowakei und Ungarn reichten als Zielgebiete des österreichischen Exports nahe an das Deutsche Reich (und Italien) heran. In der zweiten Hälfte der 1940er-Jahre, als ein zerstörtes und besetztes Deutschland vorübergehend als Faktor im internationalen Handel ausfiel, besaß eine Orientierung auf den Absatzmarkt Ostmitteleuropa erneute Aktualität für Österreich. Der Kalte Krieg und die Abschottung zweier auch wirtschaftlich getrennter Systeme machte die Perspektive eines integrierten „Donauraums“ unrealistisch. Die vom Wirtschaftswunder angetriebene Bundesrepublik Deutschland avancierte rasch zum weithin wichtigsten Handelspartner. Nachdem die Blockgrenzen stabilisiert waren und die Phase der „friedlichen Koexistenz“ begann, wurden die Handelsbeziehungen mit den nunmehr sozialistischen Ländern im Norden, Osten und Süden Österreichs wieder verdichtet – als „Osthandel“, der die Existenz separater Welten nicht grundsätzlich in Frage stellte. In den 1970er-Jahren nahm er kreditfinanziert an Fahrt auf, um sich Anfang der 1980er-Jahre stark einzubremsen. Die sozialistischen Länder waren nun in einem bedrohlichen Maß im westlichen Ausland verschuldet. Ein drastisch steigendes Zinsniveau verschärfte die Lage und verringerte den Spielraum für Importe. In Österreich schrumpfte folglich der Exportanteil Ostmitteleuropas wieder. 1990 gingen deutlich über zwei Drittel der österreichischen Exporte nach Deutschland, aber nur 8% in die „Nachfolgestaaten“ der Habsburgermonarchie. Gerade an diesem Punkt wendete sich aber das Blatt.(1)

Abb. 25 Logo wiiw

2. Osthandel

Wenn österreichische Unternehmen sich für den Handel mit den ostmitteleuropäischen Ländern interessierten, stand ihnen ein dicht geknüpftes Netz an Beratungsinstitutionen zur Verfügung und sie konnten auf spezialisierte Medien und Analysen zugreifen. KPÖ-nahe erschien das Handbuch des Osthandels und der Wirtschaftsdienst (OWD), ÖVP-nahe seit 1947 der Donaueuropäische Informationsdienst und ab 1969 das West-Ost-Journal. Die Austria Presseagentur (APA) gab seit 1969 ein Journal Ost- West-Handel heraus und das Wirtschaftsmagazin Trend führte ab 1976 eine kompetent betreute Rubrik unter dem Titel „Ost-Trend“. Als wichtigste Quelle wirtschaftswissenschaftlicher Expertise etablierte sich das Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, das 1973 aus einer Abteilung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung als selbstständiges Forschungsinstitut hervorgegangen war. Die Gesellschaft für Ost- und Südostkunde in Linz und das Österreichische Ost- und Südosteuropa-Institut in Wien boten einschlägige Buchbestände, Publikationen und Vorträge. Für die Beratung von Unternehmerinnen/Unternehmern sorgten das Osteuropareferat der Wirtschaftskammer und deren Handelsdelegierte sowie das Evidenzbüro für Außenhandelsgeschäfte. Eine weitere gut etablierte Anlaufstelle war das 1947 gegründete Donaueuropäische Institut, das hier beispielhaft in den Blick genommen werden soll. 6 Der Verein wollte sich als „Selbsthilfeaktion der österreichischen Wirtschaft“ verstehen. Bei näherem Hinsehen erweist er sich aber als die für Österreich charakteristische Melange aus staatlicher, parastaatlicher und privater Initiative. Diese Mischung wurde in einer Vielzahl von neokorporatistischen Institutionalisierungen umgesetzt. Zwar beteiligten sich einflussreiche Unternehmer bzw. deren Interessenverbände an führender Stelle: Als Vizepräsidenten firmierten 1948 der namhafte Großindustrielle und Vizepräsident der Industriellenvereinigung Manfred Mautner-Markhof, der Generaldirektor der Österreichischen Nationalbank Franz Bartsch sowie Kommerzialrat Josef Klein, seines Zeichens Präsident der Handelskammer für Oberösterreich. Den Präsidenten des Instituts aber gab Eduard Heinl, der erste Handelsminister der Zweiten Republik. Später wurde diese Funktion viele Jahre hindurch von Fritz Bock wahrgenommen, auch er ein ÖVP-Schwergewicht und als Handelsminister maßgebend. Da das Donaueuropäische Institut somit über beste Verbindungen zu den ÖVP-geführten Bundesregierungen verfügte, entwickelte es sich rasch zu einem Forum für parastaatliche Handelsdiplomatie in Richtung Ostmitteleuropa.

Der Staat, staatliche Industrie(3) und Banken traten als die maßgeblichen Akteure auf, wenn es galt den Osthandel voranzutreiben. Das Muster lässt sich an dem 1968 von der ÖMV geschlossenen Vertrag über die Lieferung von sibirischem Erdgas ersehen, die bis in die Gegenwart fortgesetzt wird. Dem Import des Rohstoffs stand ein Export in die Sowjetunion gegenüber, die Röhren benötigte, um ihr riesiges Pipeline-System auszubauen. Es sei gelungen, „den größten Einzelexportauftrag, der jemals in Österreich abgeschlossen wurde, für die VÖEST unter Dach und Fach zu bringen“, fasste Ludwig Bauer, Generaldirektor der ÖMV, das Ergebnis im West-Ost-Journal zusammen. (Bauer 1968, 9) Aus Sicht der Sowjetunion stellte der Vertrag mit der ÖMV den ersten Erfolg in einer Strategie dar, die darauf zielte sich als Gaslieferant für Westeuropa zu etablieren. Die österreichische verstaatlichte Industrie gab den Türöffner, während in NATO-Ländern wie Italien und Deutschland die Aussicht auf eine Energieabhängigkeit vom Systemgegner ein kontroverses Thema war. Im Rahmen der neuen Ostpolitik von Willy Brandt folgte aber 1970 auch Deutschland mit einem Vertrag Gas gegen Röhren. (Högselius 2013)

Wenn gilt, dass die verstaatlichten Industrien eine zentrale Rolle im Osthandel spielten, so trifft umgekehrt ebenso zu, dass das Geschäft mit dem „Osten“ zu einem wichtigen Teil ihrer Unternehmensstrategien avancierte und diese wiederum bildeten bekanntlich ein wesentliches Element der staatlichen Wirtschafts- und Industriepolitik. (Stiefel 2011) In den 1970er-Jahren wurde das weltwirtschaftliche Umfeld schwieriger, zumal für die verstaatlichten Unternehmen mit ihrem grundstofflastigen Produktportfolio und unter den Bedingungen eines harten Schillings, dessen Bindung an die Deutsche Mark Exporte teuer machte. Die Regierung und die verstaatlichte Industrie bemühten sich daher um die Ausweitung der Geschäfte mit dem sowjetischen Machtbereich. Voraussetzung waren die durch die Österreichische Kontrollbank besicherten Kredite. Dass der Staat damit ein erhebliches Risiko übernahm, trat Anfang der 1980er-Jahre deutlich hervor, als hohe Zinsen die Schuldenbelastung der RGW-Länder in die Höhe trieben. (Turnheim 2009, 185 f.) Am Ende des auch für die österreichische verstaatlichte Industrie schwierigen Jahrzehnts eröffnete der Umbruch im Jahr 1989 einerseits neue Perspektiven. Die ÖMV wälzte z.B. rasch Pläne für eine Expansion nach Ostmitteleuropa. Der Zusammenbruch des realen Sozialismus und die deutsche Wiedervereinigung stellten andererseits das Unternehmenskonglomerat, das nun Austrian Industries hieß, vor erhebliche Probleme, da ihm angestammte Geschäftspartner abhanden gekommen waren. (Turnheim 2009, 104)

Abb. 26 Brücken zw. Ost und West

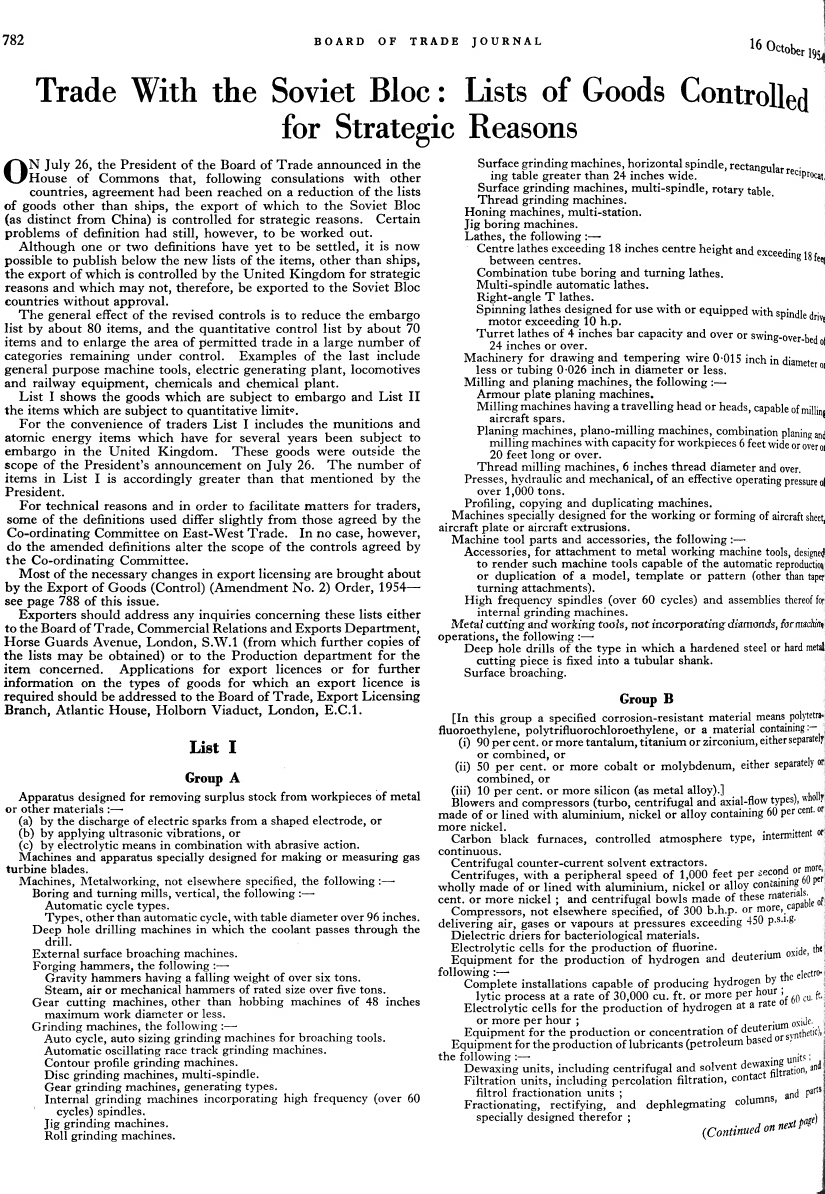

Abb. 27 CoCom 1954 British Government (1954), “Trade with the Soviet Bloc: Lists of Goods Controlled for Strategic Reasons”, Board of Trade Journal 167(3017), 782-789. 16 October.

Wie die verstaatlichte Industrie zählten die ebenfalls überwiegend staatlichen Banken zu den Pionieren im Ostgeschäft. Es galt, eine Infrastruktur für finanzielle Transaktionen über die Systemgrenze hinweg zu schaffen. Die Creditanstalt richtete 1975 in Budapest eine Niederlassung ein und beteiligte sich fortan intensiv an der Entwicklung der Finanzdienstleistungen in Ungarn. Neben der Creditanstalt waren die Girozentrale und die Länderbank früh jenseits des Eisernen Vorhangs aktiv, zunächst mit Handelsfirmen, um sukzessive in immer weitere Bereiche des Bankgeschäfts einzusteigen. Auch die Raiffeisen Zentralbank betrieb den Osthandel sehr erfolgreich und stellte noch vor 1989, mit einer Beteiligung an der Unicbank in Ungarn, einen Fuß in die Tür. Die Erste Österreichische Sparkasse folgte hingegen erst nach ihrer Fusion mit der Girozentrale in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre. (Eigner 2005; Mooslechner 2005; Hager 2008; Cikovska 2012) Bis weit in die 1980er-Jahre waren die Perspekti - ven, mit Ausnahme Ungarns, allerdings auf den „Osthandel“ beschränkt, d. h. auf den Warenaustausch mit Ländern, deren Gesellschafts- und Wirtschaftssystem kein privates und schon gar kein „westliches“ Eigentum an Produktionsmitteln vorsah. Die sozialistischen Staaten wickelten ihre Handelsbeziehungen zentral über Außenhandelsgesellschaften ab und erst seit den frühen 1970er-Jahren in konvertiblen Währungen. Zu den Reizen des Osthandels gehörte es, dass Österreich der geeignete Ort schien, um aus den Handelshindernissen, die zwischen „Ostblock“ und „Westen“ bestanden, Profit zu schlagen. So hatten die NATO-Staaten 1949 das Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, kurz CoCom, geschaffen. Das Ziel des Ausschusses war es, Exporte von avancierter Technologie an sozialistische Staaten zu unterbinden. Als neutraler Staat konnte sich Österreich dem CoCom nicht anschließen, musste sich aber aufgrund seiner westorientierten Politik und Wirtschaft Beschränkungen im Technologieexport auferlegen. Österreich geriet trotzdem ins Visier der USA, als unter der Präsidentschaft von Ronald Reagan der Kalte Krieg wieder intensiviert und der Technologieboykott verschärft wurde. Es war auch nicht von der Hand zu weisen, dass österreichische Unternehmen CoCom für lukrative Geschäfte nützten. So wusste der Trend 1976 von einem Wiener Büromaschinenhersteller, der aus in den USA hergestellten Bauteilen Converterstationen fabrizierte, mit denen sich Daten von Musiktonbandkassetten auf Computer überspielen ließen. Die Stationen verkaufte er an den ungarischen Elektronikkonzern Videoton. Dieser wäre zwar auch selbst in der Lage gewesen, die Bauteile zusammenzusetzen, doch CoCom verhinderte den direkten Zugriff auf US-Produkte. (Trend 1976/9, 82)

Die Wirtschaftsberichterstattung führte die Osthändler oft als eine Gruppe von Unerschrockenen vor, die am Insider-Stammtisch ihre Erfahrungen austauschten und geheimnisvollen Geschäften nachgingen. Eine einschlägige Coverstory des Trend erläuterte, dass den Osthandel „nur eine auserwählte Rasse von Edelkeilern voll in den Griff “ bekomme. Man benötigte also eine spezifische Befähigung, um im „Wilden Osten“ voranzukommen, dessen Mühen und Verheißungen das Magazin kontrastreich ausmalte:

„Gespräche in lehmfarbenen Kojen unter nackten Neonröhren, ein bizarres Protokoll, überquellende Aschenbecher und lauwarmes Mineralwasser – das steht am Anfang eines Ostgeschäfts. Händeschütteln und Kaviar, Violinen und Wodka aus Achtelgläsern, Kalinka, Powidltatschkerln und Joi-Mama – das gibt’s am Ende, wenn ein großer Vertrag unterzeichnet ist. Dazwischen liegen die rauhe Praxis des Ostgeschäfts, ein Mysterium für Uneingeweihte und für Neulinge ein Martyrium.“ (Trend 1976/5, 67)

Die ethnographische Skizze steht in der Tradition von Projektionen, die Larry Wolff als die Erfindung Osteuropas bezeichnet hat. (Wolff 1994) Begleitet wurde sie von einer Karikatur, die ein skurriles Gewühl von Männern versammelte. Diese gaben sich durch Nationaltrachten als Allegorien der Völker eines imaginären Raums zu erkennen, den man als Kombination aus „Osten“ und „Balkan“ umreißen kann. Verweise auf den Sozialismus legten nur eine dünne Schicht über eine stereotype Wahrnehmung, die älteren Datums ist. Deutlich lehnte sich die Illustration an Bildtraditionen des 19. Jahrhunderts an, genauer gesagt an Typenkarikaturen und die ethnographische Darstellung von Völkertrachten. (Suppan 1991; Wingfield 2003)

Abb. 28 Joint venture

3. Ostöffnung

Für private und mittlere Unternehmen aus Österreich bot vor allem Ungarn schon lange vor 1989 ein Betätigungsfeld, das (geografisch) nahe lag. In den späten 1960er-Jahren hatte die Regierung von János Kádár einen wirtschaftlichen Kurs eingeschlagen, der das Konsumniveau hob, ohne die Produktivität zu steigern. Die Kehrseite war eine hohe Auslandsverschuldung, doch der sogenannte Gulaschkommunismus funktionierte leidlich, bis hin zur vergleichsweise reibungslosen Selbstdemontage des Regimes 1989. (Kornai 1997) Für ausländische Unternehmen eröffneten sich bereits in den 1970er-Jahren Exportmöglichkeiten. Ab der ersten Hälfte der 1980er-Jahre ließen sich Kontakte, die noch im Rahmen des Osthandels angebahnt worden waren, in Direktinvestitionen ummünzen. Die Interessen beider Seiten trafen sich in Joint Ventures. Dem westlichen Investor gestattete diese Beteiligungsform einen ansonsten schwer zugänglichen Markt zu bedienen, während aus ungarischer Sicht der Aufbau von Knowhow und Produktionskapazitäten für die Kooperation sprach. Zudem zogen Joint Ventures weniger Devisen ab als Importe. Nachdem etwa der österreichische Dachziegelhersteller Bramac zuvor seine Produkte gegen Devisen ins östliche Nachbarland exportiert hatte, schloss die Firma 1984 ein Joint Venture mit einem großen ungarischen Bauträger, um eine Fabrik in Veszprém einzurichten. Für einen Minderheitsanteil von 49% brachte Bramac die Fertigungsanlage ein, die primär für den ungari - schen Markt erzeugte. Nach Österreich wurde gerade so viel exportiert, dass Ersatzteile und Betriebsmittel bezahlt werden konnten. (Lang 1989, 244–247 ) Im Rückblick zeigt sich die Investition als Probelauf für eine Expansion, die seither auf weitere Länder in Ostmittel- und Südosteuropa ausgedehnt wurde. Die Julius Meinl AG hatte seit den 1960er-Jahren ihre Fühler in diese Region ausgestreckt, in der sie bis 1945 als Lebensmittelproduzent und -händler vertreten gewesen war. Anfang 1982 begann Meinl mit der ungarischen Handelskette Csemege zu kooperieren. Auf ein 1989 geschlossenes Joint Venture folgte schließlich die Komplettübernahme. Meinl war zu einem wichtigen Faktor im ungarischen Einzelhandel geworden. Dasselbe gelang dem Konzern auch in der Tschechoslowakei. Julius Meinl International, die für die Auslandsaktivitäten geschaffene Gesellschaft, wurde schnell ertragsstärker als das Unternehmen im Stammland Österreich. (Kühschelm 2005) Dem Management von Henkel Austria diente das Osteuropaengagement wiederum als ein Mittel, um sich gegenüber der Zentrale des Düsseldorfer Chemiekonzerns zu positionieren. Auch Henkel begann die Expansion nach Ostmitteleuropa in Ungarn. Hier gründete der Konzern 1987 ein Produktions-Joint Venture, um am Nachholbedarf im Konsumgüterbereich mit Marken wie Persil und Fa teilzuhaben.

Wenn Unternehmen überlegen, im Ausland Fertigungsstätten aufzubauen und Knowhow zugänglich zu machen, ist Rechtssicherheit ein entscheidendes Kriterium. Klar war, dass es von der Sowjetunion abhing, wie weit die Reformen in den ostmitteleuropäischen Staaten reichen konnten. Die Sowjetunion hatte mit der von Michail Gorbatschow initiierten Perestroika selbst einen Veränderungskurs eingeschlagen. Unabsehbar war allerdings, ob nicht wieder einmal auf eine reformkommunistische Phase die Rücknahme privatkapitalistischer Elemente folgen würde. Für ausländische Unternehmen implizierte das die Ungewissheit, ob ihnen bei einem neuerlichen Politikwechsel die Enteignung ihrer Betriebsanteile, womöglich gar ohne adäquate Entschädigung, drohen könnte. Virulent war mittelfristig auch die Frage des Gewinntransfers ins Ausland, selbst wenn viele Unternehmen davon ausgingen, dass sie vorerst die erzielten Profite im Land reinvestieren mussten, um das Geschäft aufzubauen. Anfangs waren außerdem nur Minderheitsbeteiligungen erlaubt, eine wesentliche Einschränkung für die Kontrolle, die westliche Investorinnen/Investoren ausüben konnten. Das ungarische Parlament entschied aber die drängendsten Fragen Ende 1988 zugunsten der Ausländer/innen. Ihren Einlagen wurde gesetzlich „volle Sicherheit“ garantiert. Außerdem bedurften nur mehr Beteiligungen über 50% einer Genehmigung, auch Alleineigentum war möglich. Der Gewinntransfer unterlag keinen Einschränkungen. (Lang 1989, 119–124)

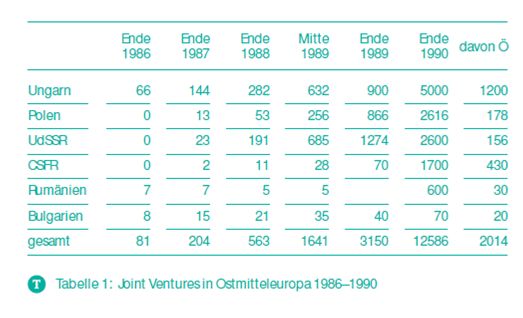

Abb. 28 Tabelle 1 Joint venture

Die Beschleunigung der Entwicklung lässt sich an der Zahl der insgesamt registrierten Joint Ventures ablesen (siehe Tabelle 1). Ende 1986 waren es 86 an der Zahl; zwei Jahre später hatte sie sich mehr als verdreifacht, um sich in der ersten Hälfte des Jahres 1989 bei verbesserten Rechtsgrundlagen neuerlich zu verdoppeln. Bis Ende 1990 stieg die Zahl explosionsartig auf rund 5000 Joint Ventures. Bei 1200 handelte es sich um Aktivitäten, die von österreichischen Unternehmen ausgingen. Nicht alle kamen über das Projektstadium hinaus und wurden große Erfolge, eine eindrucksvolle Dynamik zeichnete sich trotzdem ab. Ungarn war zu diesem Zeitpunkt das Hauptziel westlicher Direktinvestitionen in den RGW-Staaten: Es konnte rund 30% des bis Ende 1994 in Osteuropa investierten Kapitals an sich ziehen. (Androsch 1996, 112)

![Mitteleuropa © Scooter20 [GFDL or CC-BY-SA-3.0], wkimedia commons](/fileadmin/user_upload/p_hpb/Startseite/hpb_8/1024px-CentralEurope.png)

Abb. 29 Central Europe

4. Inszenierungen

Um die Ostöffnung zu erfassen und medial zu vermitteln, wurde auf lange etablierte Topoi zugegriffen, die mehrere Regimewechsel und die Ablösung imperialer Ökonomien (Habsburgermonarchie, NS-Großraumwirtschaft) durch nationalstaatliche überdauert hatten. Das schon erwähnte Donaueuropäische Institut trug einen solchen Topos im Namen. Personell und in seinen Anliegen, die sich in der Namensgebung ausdrückten, reichte das Institut in die 1920er- und 1930er-Jahre zurück. Damals versuchten österreichische Wirtschaftspolitiker, für das ehemalige Kerngebiet der Habsburgermonarchie möglichst viel Einfluss im Bereich der übrigen Nachfolgestaaten zu halten oder wiederzuerlangen. Als ideologische Instrumentarien dienten eine sich betont harmlos gebende Mitteleuroparhetorik und das Beschwören des Donauraums, der den Nachbarn als natürliches Wirtschaftsgefüge und Gebot der Vernunft angetragen wurde. (Matis 1995) „Mitteleuropa“ hatte, propagiert vor allem im Umfeld der ÖVP, auch in den 1980er- Jahren wieder Konjunktur und versprach herrschaftsfreie Kommunikation und Kooperation. (Marjanović 1998) Den dazugehörenden Reminiszenzen an die Habsburgermonarchie war allerdings der Blick des früheren Zentrums auf die ehemaligen Peripherien eingeschrieben. Die Wirtschaftsmagazine griffen diesen Diskursstrang auf, indem z.B. Cashflow (1990/4) die Investitionen österreichischer Unternehmen in Ostmitteleuropa mit der Frage quittierte: „Zurück zur Monarchie?“

Der Zusammenbruch der kommunistischen Regime vollzog sich 1989 innerhalb weniger Monate und doch wiesen die Entwicklungen in den einzelnen Ländern sehr unterschiedliche Merkmale auf. (Judt 2005, 671–728) Aus Perspektive des Westens war das Entscheidende allerdings, dass es sich um einen Sieg von Demokratie und Marktwirtschaft handelte. Die Geschichte schien an ein glückliches Ende gekommen, wie der US-amerikanische Politikwissenschafter Francis Fukoyama 1992 ausführte und damit die Stimmung der veröffentlichten Meinung traf. Das österreichische Wirtschaftsmagazin Cashflow hatte zum Jahreswechsel 1990 „Die 80er von A-Z“ resümiert. Dem Buchstaben S entsprach der Eintrag: „Siegeszug des Kapitalismus“ (Cashflow 1989/12, 80) . Vor „Triumphgeheul“ warnte hingegen Hannes Androsch, der gerade im Begriff war, sich erfolgreich als Consulter für die Expansion nach Ostmitteleuropa zu positionieren. Im Wirtschaftsmagazin Gewinn mahnte er: „Städte wie Prag, Budapest, Brünn [...] müssen wir als ‚gleichwertig‘ akzeptieren“ (Gewinn 1990/1, 14) . Die Redaktion oder der Autor relativierte indes durch die Setzung von Anführungszeichen subtil die postulierte Gleichwertigkeit.

Die Wirtschaftsmagazine stilisierten die westlichen Unternehmer als Konquistadoren des wilden Ostens: „Wie Österreichs Unternehmer Ungarn erobern“ , lautete der Titel eines Artikels im Trend (1990/7, 192 f.). Er begann mit einer illustrierten Doppelseite. Die Zeichnung zeigte Geschäftsleute, die in Fallschirmen über dem Territorium des Nachbarlands absprangen. Militärische Konnotationen gehören zum festen Bestand von Inszenierungen unternehmerischen Handelns. Nicht nur deshalb ging die Wirtschaftsberichterstattung über die Ostöffnung mit einschlägigen visuellen und verbalen Metaphern unbekümmert um. Deutlich wirkte auch die Rhetorik des Kalten Kriegs fort und das Hochgefühl des Sieges spülte Anklänge an nationalsozialistische Herrschaftsansprüche gegenüber dem Lebensraum im Osten bzw. dem Ergänzungsraum Südost an die mediale Oberfläche.

Die Ostöffnung lässt sich anhand quantifizierbarer Daten rekonstruieren, doch greift man zu kurz, wenn man die Geschichte von Unternehmensstrategien und Wirtschaftspolitiken nur auf eine solche Weise zu erfassen sucht. Unternehmen reagieren auch im marktwirtschaftlichen Rahmen nicht auf Gewinnerwartung als einen unmittelbaren Reiz. Symbolische Dimensionen spielen eine Rolle, ebenso soziale Praktiken abseits einer eng gefassten ökonomischen Logik. Eine treibende Kraft hinter der „Ost-Expansion“ von Henkel Austria war Generaldirektor Franz Kafka. In einem Nachruf hieß es über ihn: „Seine Arena waren auch die wechselseitigen Beziehungsgeflechte zwischen Unternehmenswirtschaft, Wirtschaftspolitik, Gesellschaft, Politik und Öffentlichkeit“ (Henkel Report 4/1990, 2).

Man muss solche Zuschreibungen ernst nehmen, ohne deshalb einen verklärten Blick auf die Person oder das von ihr geleitete Unternehmen zu werfen. Trotz und wegen der Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Funktionen besetzt soziales Handeln immer wieder Zwischenpositionen. Henkel pflegte bei seiner Expansion in Ostmitteleuropa Rituale der staatlichen Diplomatie, benützte Formate der Wissenschaftskommunikation (Tagungen und Symposien) und integrierte Kollektivsymbole und weitgreifende historische Narrative - etwa indem das Joint Venture in Ungarn als ein Wandeln „auf nostalgischen k.u.k.-Spuren“ (Henkel Revue Juli 1987, 7) präsentiert wurde.

Abb. 30 Go East

5. Bilanz

Die Ostöffnung resultierte in einer beschleunigten Internationalisierung der österreichischen Unternehmen. Jahrzehntelang war Österreich primär selbst Zielland von ausländischen Direktinvestitionen gewesen. Nun stiegen auch die österreichischen Investitionen jenseits der Grenzen an. 2003 übertrafen erstmals die – aus österreichischer Betrachtung – aktiven Direktinvestitionsbestände die passiven. Auch in anderer Hinsicht verschoben sich die Relationen: Beliefen sich die Bestände an aktiven Direktinvestitionen 1990 auf 2,9 % des BIP, betrugen sie 2004 schon 23,3 %. (Sieber 2006, 614) Ostmitteleuropa avancierte zum wichtigsten Zielgebiet von Auslandsengagements. 1990 waren 11 % der Direktinvestitionen in diesen Raum geflossen, zehn Jahre später belief sich der Anteil auf 30 %. 2006 übertraf er mit 46 % bereits jenen der Investitionen in Westeuropa. (Obernhuber 2009, 10 f.) In allen ostmitteleuropäischen Staaten zählt Österreich dadurch zu den wichtigsten Herkunftsländern von Auslandskapital. In Ungarn, Slowenien und der Slowakei entsprach das zeitwei - se einem Markanteil von gut einem Viertel der Direktinvestitionsbestände. (Sieber 2006, 617)

Um das so rasche „Go East“ österreichischer Unternehmen zu erklären, kann man die Aussichten auf neue Märkte und hohe Gewinnmargen ins Treffen führen, ebenso die räumliche Nähe, die Position des neutralen Österreichs als Drehscheibe im Ost-West-Handel sowie die damit verfügbaren politischen und wirtschaftlichen Kontakte. Ob sich die Märkte erschließen und die Gewinne einstellen würden, war jedoch nicht von vornherein klar. Historisch aufgeladene Ostfantasien spielten eine wichtige Rolle als Anreiz Unwägbarkeiten in Kauf zu nehmen.

Die Erfolgsstory hat einige Dellen erhalten, seit 2008 die globale Wirtschaftskrise ihren Anfang nahm. Als der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman 2009 in einem Vortrag die „Eastern European exposure“ der österreichischen Banken ansprach, wiesen Bankenvertreter und Politiker die Einschätzung empört zurück. Was hohe Margen im Bankensektor unter anderem bedeuten, kann man daran ersehen, wie bedenkenlos Raiffeisen in Ungarn Fremdwährungskredite bewarb – ein einschlägiger Fernsehspot ist auf Youtube ein Renner. Für ungarische Kreditnehmer/innen sind die Folgen mindestens so unerfreulich wie für ihre Gläubigerbank. (Ther 2014, 238–244) Insgesamt hat die Transformation in den ostmitteleuropäischen Gesellschaften gemischte Resultate gezeitigt. (Orenstein 2009) Auf enorme wirtschaftliche Einbrüche in den 1990er-Jahren folgte zumeist Wachstum, das z.B. in der Ukraine trotzdem nicht über das Niveau hinausführte, auf dem sich die Wirtschaftsleistung schon Ende der 1980er-Jahre befunden hatte. Anderen Staaten wie Polen oder der Slowakei erging es besser. (Tridico 2011) Die im Übergang zur Marktwirtschaft verschärften sozialen Ungleichgewichte sind nirgendwo verschwunden. „Stuck in Transition?“ nennt die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ihren Bericht für 2013 und propagiert wenig überraschend mehr Markt. In Österreich kann man die Ostöffnung hingegen als großen Erfolg werten, was die makroökomischen Kennzahlen betrifft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs seit den 1990er-Jahren stärker als in den übrigen EU-Staaten (EU 15). Der Wirtschaftsforscher Fritz Breuss errechnete Wachstumsimpulse durch die Ostöffnung, die einer Steigerung des realen BIP um 0,2 % pro Jahr entsprachen. (Breuss 2012) Eine andere Frage ist die Verteilung dieses Wohlstandsgewinns.

LITERATUR

Androsch, Hannes (1996). Investitionsleitfaden Osteuropa. Eine Jahrhundertchance. Wien: Ueberreuther.

Bauer, Ludwig (1968). Der Erdgasimport aus der Sowjetunion. In: West- Ost-Journal 1 (1), 9–10.

Breuss, Fritz (2012). EU-Mitgliedschaft Österreichs. Eine Evaluierung in Zeiten der Krise. Zugriff 10. November 2012 www.wifo.ac.at/wwa/pubid/45578.

Butschek, Felix (2011). Österreichische Wirtschaftsgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. Wien/Köln/Weimar: Böhlau.

Cikovska, Lucia (2012). Markteintritt der österreichischen Banken in Zentral- und Osteuropa am Beispiel Raiffeisen Zentral Bank (RZB) und Raiffeisen Bank International (RBI). Dipl.-Arb. Univ. Wien.

Eichengreen, Barry J. (2007). The European Economy since 1945: Coordinated Capitalism and Beyond. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Eigner, Peter (2005). Ein Schritt nach vorne, zwei Schritte zurück – Die wechselhafte Geschichte des Finanzplatzes Wien im 20. Jahrhundert. In: Rathkolb, Oliver; Venus, Theodor; Zimmerl, Ulrike (Hrsg.) (2005). Bank Austria Creditanstalt. 150 Jahre österreichische Bankengeschichte. Wien: Paul Zsolnay Verlag, 482 –501.

Enderle-Burcel, Gertrude; Franaszek, Piotr; Stiefel, Dieter; Teichova, Alice (Hrsg.) (2009). Gaps in the Iron Curtain: Economic Relations between Neutral and Socialist Countries in Cold War Europe. Krakow: Jagiellonian University Press

Hager, Helmut (2008). Erste Group goes East. In: Berger, Manfred; Schuh, Arnold (Hrsg.) (2008). Grow East. Wachstumsstrategien in CEE. Von Beiersdorf bis Henkel, von Hipp bis Erste Bank. Wien: Linde Verlag,76–83.

Högselius, Per (2013). Red gas: Russia and the Origins of European Energy Dependence. Basingstoke: Pallgrave Macmillan

Höll, Otmar (2004). Österreich (Außenwirtschaftspolitik). In: Neu, Michael; Gieler, Wolfgang; Bellers, Jürgen (Hg.) (2004). Handbuch der Außenwirtschaftspolitik. Münster: LIT, 738–748.

Judt, Tony (2005). Postwar: A history of Europe since 1945. London:Penguin Books

Kornai, János (1997). Der Preis des Gulaschkommunismus. Ungarns Entwicklung aus wirtschaftspolitischer Sicht. In: Europäische Rundschau 25: Herold Druck und Verlag, 75–113.

Kühschelm, Oliver (2005). Julius Meinl. Patriarchalisch, (groß)bürgerlich, österreichbewusst. In: Brix, Emil; Bruckmüller, Ernst; Stekl, Hannes (Hrsg.) (2005). Memoria Austriae Bd. 3. Unternehmer, Firmen, Produkte. Wien/ München: Verlag Gesellschaft und Politik,43–96.

Kühschelm, Oliver (2014). Den „Osten“ öffnen. Das Donaueuropäische Institut als Schnittpunkt von Politik und Unternehmerexpertise, von pragmatischen Kalkülen und großen Erzählungen. In: Brait, Andrea; Gehler, Michael (Hg.) (2014). Grenzöffnung 1989. Innen- und Außenperspektiven und die Folgen für Österreich. Wien/Köln/Weimar: Peter Lang, 109–132.

Lang, Dagmar (1989). Wirtschaftschance Ungarn. Wegweiser für einen optimalen Einstieg. Wien: Ueberreuther.

Marjanović, Vladislav (1998). Die Mitteleuropa-Idee und die Mitteleuropa- Politik Österreichs 1945–1995. Frankfurt am Main/Wien: Peter Lang.

Matis, Herbert (1995). Wirtschaftliche Mitteleuropa-Konzeptionen in der Zwischenkriegszeit. In: Plaschka, Richard Georg (Hg.) (1995). Mitteleuropa-Konzeptionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wien:Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 229–255.

Mooslechner, Peter (2005). Vom „ruinösen Wettbewerb“ zur wettbewerbsfähigen Position auf einem um Osteuropa erweiterten Heimmarkt. Banken und Bankenpolitik in Österreich seit den 1970er Jahren. In: Rathkolb, Oliver; Venus, Theodor; Zimmerl, Ulrike (Hrsg.) (2005). Bank Austria Creditanstalt. 150 Jahre österreichische Bankengeschichte. Wien: Zsolnay, 401–414.

Obernhuber, Claudia (2009). Auslandserfolg österreichischer Unternehmen in Zentral- und Osteuropa. Masterarbeit Univ. Graz.

Orenstein, Mitchell A. (2009). What Happened in East European (Political) Economies?: A Balance Sheet for Neoliberal Reform. In: East European Politics & Societies. 23 (4), Berkely: University of California Press, 479–490.

Passweg, Miron (1990). Joint-ventures in Osteuropa. In: Informationen über multinationale Konzerne (4). Wien: Kammer für Arbeiter und Angestellte, 17–18.

Resch, Andreas (2010). Der österreichische Osthandel im Spannungsfeld der Blöcke. In: Rauchensteiner, Manfried (Hg.) (2010). Zwischen den Blöcken. NATO, Warschauer Pakt und Österreich. Wien: Böhlau, 497–556.

Sieber, Susanne (2006). Direktinvestitionen österreichischer Unternehmen in Ost-Mitteleuropa. In: Monatsberichte des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (8) Wien, 613–626.

Stiefel, Dieter (Hg.) (2010). Der „Ostfaktor“ die österreichische Wirtschaft 1989–2009. Wien/Köln/Weimar: Böhlau.

Stiefel, Dieter (2011). Verstaatlichung und Privatisierung in Österreich. Illusion und Wirklichkeit. Wien/Köln/Weimar: Böhlau

Suppan, Arnold (1991). Nationale Stereotypen in der Karikatur. Österreich und seine Nachbarn in Ostmitteleuropa. In: Wolfram, Herwig; Pohl, Walter (Hrsg.) (1991). Probleme der Geschichte Österreichs und ihrer Darstellung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 259–283.

Ther, Philipp (2014). Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa. Berlin: Suhrkamp.

Tridico, Pasquale (2011). Institutions, Human Development and Economic Growth in Transition Economies. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Turnheim, Georg (Hg.) (2009). Österreichs Verstaatlichte. Die Rolle des Staates bei der Entwicklung der Österreichischen Industrie von 1918 bis 2008. Wien: Manz.

Wingfield, Nancy M. (Hg.) (2003). Creating the Other. Ethnic Conflict and Nationalism in Habsburg Central Europe. New York, NY: Berghahn Books.

Wolff, Larry (1994). Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford, Calif: Stanford University Press.

dgpb © Oliver Kühschelm